top of page

謝德林《卡門組曲》把歌聲轉換為舞影一部愛與藝術的共生傳奇

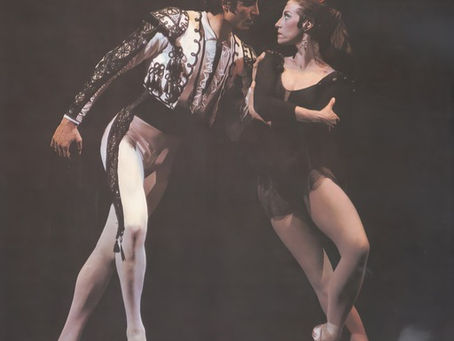

1960年代的蘇聯芭蕾以《天鵝湖》、《吉賽兒》等古典作品為核心,舞台上盡是仙女與公主。莫斯科大劇院首席舞者 #普利謝茨卡雅(Maya Plisetskaya)早就厭倦這些溫順角色。「我不想再當仙女或公主,我要一個真實、複雜的女人。」於是,「卡門」這個追求愛情與自由,敢於挑戰權威的女性,成為她突破傳統的理想角色。 普利謝茨卡雅親自坐下來撰寫劇本,把梅里美小說與比才歌劇的故事濃縮成一幕芭蕾,舞台設定在象徵命運角力的鬥牛場。她渴望創作出一部突破蘇聯保守芭蕾框架的作品。 當時蕭斯塔科維奇在蘇聯被視為最具戲劇張力與深度的作曲家,所以普利謝茨卡雅與丈夫、作曲家謝德林(Rodion Shchedrin)帶著完成劇本親自登門拜訪。除了普利謝茨卡雅認為蕭斯塔科維奇能為卡門這樣的角色創造出既具有力量又富於戲劇性的音樂,而且考慮如果由蕭斯塔科維奇創作音樂,不僅能得到權威的藝術背書,也能讓蘇聯文化體制更容易接受。只是蕭斯塔科維奇雖然對計畫很感興趣,最終還是婉拒,理由是「觀眾聽不到〈#鬥牛士之歌〉、〈#哈巴奈拉〉這些耳熟能詳的旋律,肯定會感到失望」,而且「我無法與比才相比

陳效真

2025年9月20日讀畢需時 5 分鐘

bottom of page