top of page

All Posts

經典、記憶與未來交會,2026「北藝嚴選」八檔節目,讓劇場成為一種喜悅的儀式

新年的扉頁甫然開啟,臺北表演藝術中心(北藝中心)即正式公布2026年「北藝嚴選」八檔策展節目。以「看見思考的形狀」為策畫核心,跳脫以題材或類型為分類的慣性視角,將焦點從「演什麼」轉向「如何演」,邀請觀眾走進劇場,觀看藝術家如何在表演中回應自身所處的文化脈絡、歷史記憶與時代處境。 心滿意足的劇場儀式:匯聚成無人能擋的銀河 談及對這八檔節目的期待,王文儀董事長展現十足信心。她表示:「觀眾進到劇場看見這些作品所交織出的多元能量時,一定會感到非常開心。這份開心並非流於耳語般的輕淺,而是能讓大家帶著『心滿意足』的心情離開劇場。」她深信,藝術產業,也是一個高密度、高度需要智慧的一個知識產業。透過這八檔精選節目的能量,北藝中心乃至整個臺北的表演藝術界,將會如同銀河般匯聚,散發出無人能擋的光芒,讓每一位參與其中的觀眾,都能在劇場這場喜悅儀式中,找到屬於自己的感動起點。 與經典對視:看大師如何反骨,重塑當代典範 首個策展子題「經典文本的當代對視」,將經典視為映照現實的鏡子,回應當代社會中的權力結構與價值衝突。適逢布萊希特逝世70周年,柏林劇團攜手歐洲歌劇名導巴里.

陳佳樂

2天前讀畢需時 3 分鐘

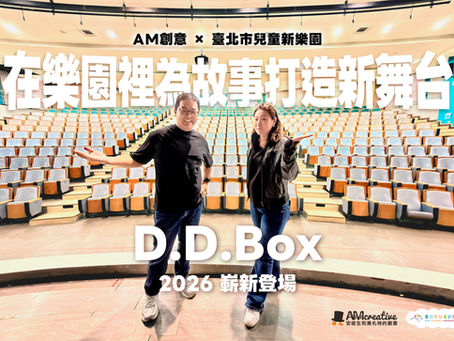

AM創意進駐兒童新樂園劇場,打造「D.D.BOX」全年齡約會日

臺北市兒童新樂園內的劇場迎來新經營團隊!「安徒生和莫札特的創意」(簡稱 AM 創意)宣布進駐,盼在繽紛熱鬧的園區打造「全齡新樂園」,讓表演藝術不只被看見,也能被帶回家、帶進生活,陪伴孩子與每一顆願意想像的心。 AM 創意策略長賴建沅表示,團隊接到臺北捷運公司詢問,得知場地將對外公開招標後,決定投標提案並提出經營概念,最終脫穎而出順利得標。他也提到,兒童新樂園的劇場空間已有十幾年歷史,如今迎來新經營者,團隊希望在既有基礎上開啟下一段篇章。 D.D.BOX全齡想像 賴建沅形容,這座擁有 438 席的劇場不只是一個演出空間,更是能承載內容的「載體」。他指出AM 創意以「D.D.BOX(Date Day Box)」為概念:白天服務親子、家庭與兒童;晚上則面向成人與都會年輕族群,讓不同年齡層都能在同一個場域裡,遇見多元的體驗與想像。 「任何一個劇團都夢寐以求有自己的場地。」賴建沅直言,擁有場地意味著能把創作、人才孵育與商業實驗整合在一起。AM 創意早期即投入音樂劇教育與培訓,並於 2025 年正式成立音樂劇補習班,想做的是把產業斷裂的部分接合起來;同時孵育

廖威誌

2天前讀畢需時 3 分鐘

鄭明勳回鍋再掌KBS交響樂團

鄭明勳回鍋再掌KBS交響樂團 韓國指揮家 #鄭明勳 近日獲聘為KBS交響樂團 (圖片取自KBS交響樂團官網) 首席指揮,任期自2026年1月至2028年12月,為期三年,被視為他與「老東家」再度結緣的重要一步。 鄭明勳曾在1998年短暫擔任同團常任指揮,這次回鍋也被韓國媒體形容為「相隔28年的回到娘家」。 KBS交響樂團隸屬韓國公共廣播體系,是國內重要的一線樂團之一,這次在迎接創團70週年之際邀請鄭明勳出任音樂總監,被解讀為強化「國家代表樂團」形象與提升國際能見度的關鍵布局。鄭明勳未來將負責節目規劃、曲目選擇與國際合作方向,並親自指揮多場重點音樂會,包括貝多芬與馬勒的大型作品。 鄭明勳曾經在1998年出任KBS交響樂團首席指揮,但是四個月後即提出辭呈,主因是KBS方面在IMF金融危機下縮減對樂團與指揮計畫的支援,與他原本構想的長期發展藍圖落差過大,再加上與管理層及經紀窗口之間溝通不順,導致雙方信任破裂,最終提前解約收場。 鋼琴教師葛拉夫曼辭世 美國鋼琴音樂教育家葛拉夫曼(Gary Graffman)於2025年12月27日清晨在美國紐約家中辭世,

陳潔堯

5天前讀畢需時 3 分鐘

青春、成長、蛻變的忠實記錄 達連的兩大小提琴協奏曲與獨樹一格的《雲雀飛翔》

看看小提琴家達連(Johan Dalene)最近出版的專輯曲目:孟德爾頌E小調與布魯赫第一號小提琴協奏曲,再加上佛漢威廉斯《雲雀飛翔》( https://reurl.cc/qK3qpN🎼),相信不少資深愛樂者的第一個想法會是:我們還需要再一版孟德爾頌與布魯赫的小提琴協奏曲嗎?每個小提琴家都會演奏這兩首協奏曲,唱片目錄上也早已名盤如林,不到25歲的達連打造「再來一張」的理由為何?3首曲目的錄製時間不一,工作條件也不一樣,這張唱片顯然並非出自一個整體的「概念專輯」計畫,向愛樂者宣示他對這些作品的詮釋定見,相反地,它更像是誠實的記錄,呈現他在不同年紀與條件下,如何面對這些早已相當熟悉,卻始終難以駕馭的經典作品。 孟德爾頌小提琴協奏曲錄製於2021年4月。當時瑞典正處於新冠肺炎疫情第三波高峰期,政府的防疫政策也由寬鬆轉為嚴格,規定樂團成員之間必須保持較大的社交距離,排練與集結的時間同樣受到限制。在這樣的條件下,傳統由指揮統籌排練與演出的方式並不容易實行,因此最後決定不設置指揮,而是由達連與瑞典廣播交響樂團首席布洛曼(Malin Broman)共同帶領樂

陳效真

1月3日讀畢需時 4 分鐘

藍色彩帶飛揚的瞬間:《3個諸葛亮》謝幕封箱 故事工廠 12 週年「NEXT ROUND」熱血啟程

2025 年 12 月 28 日晚間,城市舞台的空氣在沸騰。隨著經典長銷劇目《3個諸葛亮》第 195 場的最後一個音符落下,故事工廠的「封箱之演」迎來了最高潮。台上的黃嘉千、范瑞君、吳怡霈、郭耀仁、大愷、林木森、八弟(蕭志瑋)七位演員,不僅以機敏的臨場反應與默契火花炸翻全場,更在謝幕時刻拋下震撼彈——象徵希望的「藍彩帶」如暴雨般在劇場綻放,瞬間將台上台下連結成一片湛藍的海。 12 年,不只是輪迴,是再次起跑的衝刺。「當藍彩帶飛起來的那一刻,我心裡很清楚——這不是落幕,而是 NEXT ROUND 的開始。」執行長林佳鋒語氣中帶著難掩的激動。「謝謝一路陪伴的觀眾。在這裡,我們製造感動,製造驚喜,製造有生命的故事。」 成立於 2013 年歲末的故事工廠,從最初的 8 人團隊成長至 22 人的堅實陣容,12 年來在台灣土地上「製造感動,製造驚喜」,至今已累積演出 691 場。對林佳鋒而言,數字「12」並非時鐘上的終點歸零,而是指針重新劃過起跑線的瞬間。他誠摯感謝幕後夥伴與志工「小匠」們的付出,更感謝每一位入座的觀眾:「你們,是故事工廠最重要的養分。」 藝

廖威誌

2025年12月31日讀畢需時 2 分鐘

元旦衛武營音樂會迎接2026年 維也納愛樂戶外直播 連續18年不缺席

元旦怎麼能錯過滿滿的儀式感?2026年1月1日,衛武營國家藝術文化中心將連續第18年於戶外劇場舉辦「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」,讓民眾在星空下與全球樂迷一同歡慶新年!這場古典樂壇的年度盛事,由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克.聶澤-賽金首度出任指揮,隨著金色大廳的華麗樂章,迎接嶄新的一年。 維也納愛樂新年音樂會自1939年舉辦至今,已成為全球迎接新年的不變傳統。曲目以史特勞斯家族作品為主,膾炙人口的〈藍色多瑙河〉圓舞曲總能讓人翩翩起舞,而極具互動性的〈拉德茨基進行曲〉更是每年的必演曲目,全場觀眾跟著節奏一同拍手歡呼,為新年注入無比活力與希望! 亞尼克.聶澤-賽金不僅是紐約大都會歌劇院的音樂總監,同時也身兼美國五大樂團之一的費城交響樂團音樂總監。他與維也納愛樂自2010年起便展開密切合作,此後定期指揮樂團進行巡演。這次首次執掌新年音樂會,勢必帶來新鮮而動人的詮釋。 此外,元旦當天下午兩點半,音樂廳內還有金曲獎得主ABAO阿爆(阿仍仍),在衛武營的首場不插電音樂會《Nanguaq美好之音》,以純粹樂器與人聲交織溫暖天籟,為新年增添另一份療癒力

郝藝伶

2025年12月31日讀畢需時 2 分鐘

生成式 AI 群英傳:點將錄 28(2025 年度終極白皮書)2025 AI 大分流:強者構建世界,弱者成為功能,文化成為戰場

導讀:站在歷史的斷裂點上 如果未來的歷史學家要回顧人工智慧的發展軌跡,他們會如何在時間軸上標記這三年?這不僅僅是技術的演進,更是人類文明與矽基智慧互動的三部曲。 2023 年是「驚奇的元年(The Year of Awe)」。那一年,我們第一次與 ChatGPT 對話,驚嘆於機器竟然聽得懂人話。圖靈測試(Turing Test),這個困擾了電腦科學界半個世紀的聖杯,在談笑間被打破。 那是一種近乎宗教般的體驗,我們看著螢幕上的游標閃爍,彷彿看見了新物種的誕生。我們在社群媒體上瘋狂轉發它的回答,即使是錯誤的胡言亂語,也讓我們感到新奇。 2024 年是「百花齊放的實驗場(The Year of Experimentation)」。模型如雨後春筍般湧現,每個人都在試圖用 AI 做點什麼。企業在試導入,創作者在試工具,資本在試水溫。那是草莽英雄的時代,充滿了混亂的活力與未經檢驗的承諾。 我們討論 Prompt Engineering,討論畫圖的咒語,以為只要學會說話,就能駕馭這個巨獸。我們天真地以為,AI 將是所有人的助手,是一個公平的賦能者。 然而,當我

Jimmy lane

2025年12月29日讀畢需時 26 分鐘

荷蘭「現代芭蕾建築師」曼恩逝世享壽93歲

荷蘭「現代芭蕾建築師」曼恩逝世享壽93歲 被譽為荷蘭現代芭蕾宗師的漢斯‧曼恩(Hans van Manen)於2025年12月17日在阿姆斯特丹逝世,享壽93歲。荷蘭國家歌劇院與芭蕾(Dutch National Opera & Ballet)以及荷蘭舞蹈劇場(Nederlands Dans Theater, NDT)隨即發佈悼文,稱他為「荷蘭最重要的藝術家之一」,並強調其對當代芭蕾的影響「難以估量」。 曼恩出身荷蘭,從舞者轉為編舞,超過60年創作生涯累積逾120至150部作品,作品被皇家芭蕾舞團巴黎歌劇院芭蕾舞團等全球上百個舞團演出。媒體與評論界常以「舞蹈中的蒙德里安(Piet Mondrian)」形容他,以極簡、精準的肢體線條和強烈的音樂性聞名,被視為歐洲新古典與現代芭蕾語彙的重要塑造者。 他的作品中打破傳統男女舞者的權力關係,強調舞台上的平等互動,並透過雙人舞與群舞探討親密、衝突與脆弱等主題,深刻影響後輩編舞家。《大賦格》(Grosse Fuge)與《五首探戈》(5 Tangos)等代表作,已成為全球舞團排練現代芭蕾時的重要典範,也寫下他在

陳潔堯

2025年12月29日讀畢需時 4 分鐘

不是生命終點的告白,而是對未來的探索 安涅斯、沙馬尤聯手錄製《舒伯特:鋼琴四手聯彈》

在鋼琴世界裡,「#四手聯彈」始終是個邊緣但是關鍵的類型。它既不是鋼琴獨奏,也不同於雙鋼琴作品,而是兩名演奏者必須在同一台樂器上共享鍵盤與踏板,迫使演奏者放棄對樂器的完整控制權,學習與「另一半」傾聽與協調。這種「一個鍵盤,兩人共奏」的體裁,直到18世紀後半葉才逐漸定型。1777年,英國音樂史學家、作曲家伯尼(Charles Burney)在倫敦出版「為兩名演奏者在同一架鍵盤樂器上而寫的奏鳴曲或二重奏」,讓「四手聯彈」首次成為一種落諸樂譜、可實際練習並演奏的音樂形式,也為後來莫札特與舒伯特把它推向藝術高峰鋪設平路。 由挪威鋼琴家安涅斯(Leif Ove Andsnes)與法國鋼琴家沙馬尤(Bertrand Chamayou)聯手錄製的《舒伯特:鋼琴四手聯彈》(https://reurl.cc/GGQ59G🎼),正是一張以表現「兩名鋼琴獨奏家在同一台鋼琴共享聲部與控制權」為出發點的專輯。曲目集中在舒伯特1828年完成的鋼琴四手聯彈作品,包括F小調幻想曲,D. 940(https://reurl.cc/Vm70rZ🎼)、A小調快板《生命風暴》,D..

陳效真

2025年12月27日讀畢需時 4 分鐘

從AI時代、科技成癮到末日寓言 2026歌劇院「藝想春天」九大好戲連發

每到春天,臺中國家歌劇院的「藝想春天Arts NOVA」系列帶來令人驚豔的藝術新風貌。今年以「後人類」時代的前瞻視野為主軸,匯集6檔來自法國、比利時、西班牙、英國的國際作品,以及3檔臺灣最新科技藝術創作,探討愛情、科技成癮與末日想像等當代議題。節目將於2026年3月至5月陸續在歌劇院上演。 想在春日來一場別開生面的音樂體驗?美籍華裔作曲家黃若策劃的《浮聲之城》,邀請觀眾化身城市漫遊者,手機化作導航與音軌播放器,人手一機即時生成流動合奏,近距離欣賞國立臺灣交響樂團的完整演出,觀眾更可自由穿梭舞台與觀眾席,感受聲浪震動的交響新魅力。 法國科技藝術家雅德里安.孟朵與音樂家大衛.巴賓(Babx)聯手呈獻《Piano piano》,融合法式香頌、爵士與當代即興鋼琴,搭配即時多媒體投影、水晶球雜技與音像藝術,讓人彷彿置身夢幻畫境。 戲迷別錯過西班牙出奇偶劇團的偶戲《點擊得永生》,以幽默手法描繪「手機一點,即可升級肉身」的科技永生幻想,就像更新App般輕鬆自然。喜歡戶外露營的觀眾,可體驗比利時靜物劇團的肢體喜劇《這就是人「森」啊!》,延續前作《這就是人「身」啊

郝藝伶

2025年12月24日讀畢需時 2 分鐘

搭建編劇夢想與現實之間的橋梁,第八屆筋斗云創劇本創投平台揭成果

由知名劇場人劉亮佐創辦的「筋斗云創劇本創投平台」,近日舉辦第八屆成果發佈會,吸引數十家戲劇影視機構及近百位業界人士共襄盛舉。平台自2017年創立以來,已成功孵化64部優秀劇本,其中6件作品獲得聯合投資機構購買、2件取得開發權,至今有5部劇本搬上舞台,展現強大孵化實力。上一屆作品《咱在監獄遇到鬼》更榮獲第47屆優良電影劇本首獎,充分證明平台在推動華語劇本市場發展上的貢獻。 筋斗云以「搭建編劇夢想與現實之間的橋梁」為核心,本屆收到446件500字故事投稿,經過半年兩個階段的嚴格評選、輔導與孵化,最終誕生14部劇本大綱,不僅創下歷屆新高,也反映年輕創作者對平台的熱烈響應與信任。為因應近年疫情帶來的市場變革,平台自第八屆起調整營運模式,將孵化期從一年延長至兩年,保留500字故事徵選及免費創作講座,讓導師能更深入輔導每個作品,確保產出更符合市場需求的優質劇本。 今年平台一大亮點在於強化創作者培育機制,改為擴增導師人數至五位,並增加入選名額,讓更多年輕創作者獲得專業指導。本屆創作導師陣容堅強,名單包含吳世偉、劉中薇、馮勃棣、姜瑞智、林立書等人橫跨影視與劇場領

郝藝伶

2025年12月23日讀畢需時 2 分鐘

德奧新劇《兩個莫札特》挨批 英國《阿瑪迪斯》接力登場

德奧新劇《兩個莫札特》挨批 英國《阿瑪迪斯》接力登場 德國公共廣播聯盟(ARD)與奧地利廣播公司(ORF)今年推出六集歷史劇《兩個莫札特》(Mozart / Mozart, 圖取自ORF官網 ),以姊姊南妮兒為主角,強調莫札特家族如同經營一間「家庭公司」,由父親雷里奧波‧莫札特掌控兄妹兩人的演出與收入。劇集立意在替被忽視的女性天才發聲,但是媒體普遍評價不佳。 批評集中在劇本生硬、人物關係用力過猛,以及大量使用現代流行與電子配樂,很少真正呈現兩個莫札特的作品,被指與十八世紀背景相當違和。有評論甚至用「史上最糟的影集之一」、「看了會替莫札特害臊」等字眼形容。 巧合的是,英國天空電視在12月底也推出迷你影集《阿瑪迪斯》(Amadeus),由福田知盛(Will Sharpe)飾演莫札特,貝特尼(Paul Bettany)飾演薩利耶里,改編自謝弗(Peter Shaffer)同名舞台劇,著重薩利耶里在敬畏與嫉妒之間看待莫札特天賦的心理角力。 相較於從家族與性別切入的《兩個莫札特》,《阿瑪迪斯》延續經典文本路線,以莫札特音樂與宮廷權力、信仰衝突為主軸,呈現另

陳潔堯

2025年12月22日讀畢需時 3 分鐘

《蓋亞》喚醒大地之母的原始力量 卡普松邀16位作曲家共繪自然圖卷

會注意到《蓋亞》(#Gaïa)這張大提琴專輯,是在一次漫無目的亂滑手機時,被戈提埃・卡普松(Gautier Capuçon)在社群上釋出的宣傳影片吸引:在高山上澄澈的藍天與白雪之間,他居然背著大提琴攀登高山峭壁,時而背著琴在陡坡滑雪,時而在雪谷中演奏大提琴,甚至用鋼索連人帶琴吊掛在離地數百公尺高的半空中演奏( https://reurl.cc/dqp0Lz🎼)。這也許是有史以來最瘋狂的大提琴演奏場景!突兀的錯置,加上畫面上天與地美麗的藍白色彩交織,讓我留下非常深刻的印象。當時我還不明白這段影像和音樂之間會如何連結,然而,它已預先為《蓋亞》定下「與自然相關」的明確概念。 專輯標題「Gaïa」是個關鍵。這個字源自古希臘神話,是大地女神,也是萬物之母。她不只是擬人化的土地,也代表自然、生育力,生命的起源以及自然界原始的力量。專輯裡收錄17首全新創作,出自16位當代作曲家,全部是卡普松委託創作並且首次錄音。作曲家間的背景差異極大,擅長的音樂領域橫跨極簡主義、電影配樂、聲音實驗與電子音樂,也正因為作曲家之間的音樂語言與背景如此不同,《蓋亞》最後呈現出來的

陳效真

2025年12月20日讀畢需時 3 分鐘

VR讓觀眾走進表演!廣藝主辦科藝論壇《沉浸式內容時代:從劇場現場走向新空間體驗》圓滿成功

由廣藝基金會主辦的科藝論壇《沉浸式內容時代:從劇場現場走向新空間體驗》,12月19日下午在台北飽滿廚房 Ö! in DINER舉行,現場座無虛席、氣氛熱烈。論壇邀請三位創作者——何曉玫MeimageDance藝術總監何曉玫、河床劇團藝術總監郭文泰、狠主流多媒體藝術總監周東彥——分享沉浸式創作的實踐與思考,並由廣藝基金會執行長楊忠衡擔任綜合對談引言人。 何曉玫以「現代舞是否只能以被觀看的方式存在」為提問,談VR結合舞蹈如何打破視角框架、喚回自由的感官與體感;她分享VR作品《林投姐,妳叫什麼名字?》日前於台北紅樓演出90場,讓觀眾近距離探索舞者身體與傳說背後的女性處境,另談《芭比的獨白》以「偷窺」視角反思凝視與好奇。她強調,當觀看不再只是遠距離理解,而能以身體與呼吸貼近時,將重新感覺「我在這裡」的經驗。 郭文泰以「從劇場與藝術到360VR電影與XR」回顧河床從實驗劇場、沉浸式劇場到360VR與XR的探索,持續把觀眾「帶進作品」,以更近視角靠近表演;他提到2011年「開房間計劃」試圖透過親密互動調動多重感官,並以XR作品《之間》《遺留》說明以觀眾為中心

廖威誌

2025年12月19日讀畢需時 2 分鐘

掌聲不歇,《我這一輩子》獲滿堂彩,北京曲劇團台北演出圓滿落幕

由廣藝基金會、中國戲劇家協會主辦與故事工廠共同主辦,北京市曲劇團經典作品《我這一輩子》於12月13、14日於台北 PLAYground 空總劇場完成三場演出,演出現場氣氛熱烈,終場謝幕時掌聲、采聲持續不斷,為此次台北演出劃下滿堂彩的句點。 老舍經典、當代重生 《我這一輩子》改編自老舍同名小說,描寫一名北京小老百姓在時代洪流中被推著前行的一生。雖然故事背景設定於百年前,但作品所呈現的小人物處境、制度壓力與生活掙扎,卻讓許多台灣觀眾感到熟悉而貼近。多位觀眾分享,劇中情節彷彿映照著自身或身邊人的生活經驗,使經典文本在當代語境中再次被理解。 本次演出的一大亮點,來自平均年齡不到25歲的年輕演員群。台上演員在唱腔、身段與情感掌握上展現高度成熟度,做工紮實、表現沈穩,融合傳統戲曲特質與當代劇場呈現手法,大大顛覆觀眾既定印象。2013年來台演出時,即被形容為「民族風格音樂劇」,這次來台更自己直稱為「京味音樂劇」,對這個誕生於上世紀五○年代的新劇種,有了中肯的新詮釋。不少觀眾在觀演後表示,演員雖然年紀輕,卻能將角色歷經風霜的人生重量完整呈現,令人印象深刻。 導演

郝藝伶

2025年12月18日讀畢需時 2 分鐘

《媽媽歌星》全新台語版亮相,重現台灣女性的異鄉生存記

楊景翔演劇團改編魏于嘉劇作《媽媽歌星》,推出全新台語版,於12月19日至21日在樹林藝文中心演出,以台語為主,融合日語與國語,帶觀眾回到1980至1990年代:台灣人在日本新宿歌舞伎町打工、漂泊、求生的真實處境,聚焦異鄉女性在體面、謊言與親情之間的拉扯。 卡司由金鐘演員李杏領銜,與陳以恩、曾歆雁、楊景翔同台。李杏飾演歌舞伎町工作的單親媽媽「蝶子」,劇中將唱出〈苦海女神龍〉、〈長崎蝴蝶姑娘〉兩首經典日語歌。導演陳侑汝說,旋律寫著異地女性的愛與漂泊,也呼應劇中那些「坐桶子」(偷渡)到日本的人:「歌舞伎町下的異鄉人,如何在漂泊裡撐出一點點尊嚴。」 編劇魏于嘉2013年走訪歌舞伎町,在當地寫下劇本大綱,也研究到當年在歌舞伎町工作的台灣人多是台語族群,語言既是生存工具,也是底層社群互相辨認與依靠的方式。因此新版以台語為文本核心,加入約一成日語,象徵角色在異地形成的身分斷片與記憶。 四位演員分飾多角,角色名字好記卻沒有姓氏:蝶子、女兒「小花」、以及周遭邊緣人物與「翔」,象徵漂泊者的匿名;曾歆雁更一人分飾八角。敘事從小花第一人稱出發,讓現實、回憶與想像交疊成「

郝藝伶

2025年12月17日讀畢需時 2 分鐘

2025「年度十大藝文新聞」出爐!首屆「臺北戲劇獎」摘冠,文化部預算遭刪也上榜

由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2025年度十大藝文新聞」全民票選活動,自11月26日啟動以來引發熱烈回響,共吸引超過1,300位民眾踴躍參與。其中,第一名與第二名競爭格外激烈,最終僅以兩票之差分出高下。今(16)日在文化部部長李遠手中正式揭曉,由「『臺北戲劇獎』盛大登場 劇場人齊聚締造歷史時刻」榮登年度最具代表性的藝文新聞榜首,「文化部預算一波三折 年初刪凍5月解凍8月追加再被刪」則緊追在後,位居第二。 本屆「年度十大藝文新聞」自10月啟動評選作業,歷經三個階段的嚴謹篩選流程。首先由北藝大師生團隊自四大類別中廣泛蒐集並討論年度藝文事件,接著邀集不同藝術與文化領域的教師進行審視,最終選出36則候選新聞,交由民眾票選。主辦單位指出,這份榜單或許無法全面代表所有社會聲音,卻真實反映出長期關注藝文議題的群體,在這一年中最為在意與討論的關鍵事件。 值得一提的是,今年票選結果呈現出與往年截然不同的動態樣貌,直到投票截止前兩天,榜單排名仍不斷變動,尤其第一名與第二名在最後兩小時出現關鍵逆轉,票數相當接近。這樣的結果不僅顯示入榜新聞彼此之間的重要

陳佳樂

2025年12月16日讀畢需時 4 分鐘

全球狂銷3,500萬張專輯見證的美聲!喬許・葛洛班「GEMS」世界巡演 TICC開唱,攜手台北愛樂共譜經典

全球累積專輯銷售已突破3,500萬張,美國美聲天王喬許・葛洛班(Josh Groban)2026年2月11日將在台北國際會議中心(TICC)登場,為其「GEMS」世界巡演揭開亞洲之行的序幕,消息一出隨即掀起台灣樂迷熱烈迴響。12月16日主辦單位Timeless Asia更「加碼」宣布,台北場將特別邀請台北愛樂管弦樂團同台演出,以氣勢磅礡、壯麗抒情的現場管弦樂,重現其橫跨二十年的經典作品,帶來媲美紐約百老匯、拉斯維加斯凱薩宮,超越錄音室版本的現場震撼,勢必成為明年開春最受期待的聽覺饗宴之一。 喬許・葛洛班歷來膾炙人口的多首名曲,跨越不同世代、風格潮流與文化背景,渾厚溫潤、充滿情感層次加上極具辨識度的嗓音,優游於古典跨界、抒情流行、歌劇與流行音樂等,既保有古典音樂的嚴謹與深度,亦貼近時下聽眾的內心深處、生活點滴。〈You Raise Me Up〉、〈To Where You Are〉等經典歌曲,至今仍是眾多歌迷心中難以取代的療癒之聲;他為電影《美女與野獸》獻唱的〈Evermore〉,堪稱深情細膩、絲絲入扣,為角色注入靈魂、替劇情畫龍點睛,也讓更多影迷

沈書甯

2025年12月16日讀畢需時 3 分鐘

試過在百年古蹟邊看戲、邊吃美食? 《西門町一番地》創新體驗年末回來了

在百年古蹟裡邊看戲邊吃美食,是什麼滋味?全民大劇團在臺北西門紅樓劇場推出的定目劇《西門町一番地》,去年10月首演口碑發酵,成為長銷熱作。今年底再回歸,12月25日起一路演到明年1月4日,邀觀眾走進紅樓,展開穿越時光的沉浸式旅程,讓視覺與味蕾同時被喚醒。 劇名取自日治時期紅樓門牌「西門町一丁目一番地」。編導謝念祖表示,選在紅樓演出,就是想以實景、實物和觀眾對話。他研究紅樓史料後發現,建築於1908年的紅樓設計前衛,八角樓結合十字形平面,在世界建築中極為少見。國民政府來臺後,紅樓曾作為電影院營運,之後又迎來傳統戲曲、相聲與舞台劇等演出,層層堆疊出城市記憶,也讓紅樓成為臺北最具代表性的歷史建築之一。 《西門町一番地》以跨越百年的故事線,從日治時期一路走到現代,串起藝伎舞蹈、傳統戲曲、相撲賽事到歌舞秀等段落,演員輪番切換語言、服裝與表演風格,帶領觀眾在同一座劇場裡看見不同時代的繁華與日常,感受百年文化的多樣面貌。 更吸睛的亮點不只在舞台。演出把「臺灣時代」的小吃融入劇情,設計多個橋段與觀眾互動,演員穿梭席間,依不同年代分送老天祿滷味、十八王公肉粽、姜太太

廖威誌

2025年12月16日讀畢需時 2 分鐘

改變城市與音樂的建築巨匠蓋瑞辭世

改變城市與音樂的建築巨匠蓋瑞辭世 享譽全球的建築大師蓋瑞(Frank Gehry)於12月5日辭世,享耆壽96歲。根據蓋瑞合夥事務所證實,他因短暫呼吸道疾病在美國聖塔莫尼卡家中過世。 蓋瑞以大膽、流動、彷彿能「律動」的造型聞名,作品遍布世界,從西班牙畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Museum Bilbao)、美國洛杉磯的迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall),到布拉格的跳舞的房子(Dancing House)等,皆被視為改變城市風貌的重要里程碑。他善用鈦金屬、不鏽鋼與玻璃等材質,並以數位建模技術擴張建築語彙,也推動所謂「畢爾包效應」(Bilbao Effect)。 其中,迪士尼音樂廳以其優異聲學與貼近樂團需求的空間,被評論認為「改變了音樂的可能性」。蓋瑞與指揮薩隆納、杜達美關係深厚,也常親自到場聆聽演出。他後續在柏林打造布列茲音樂廳(Pierre Boulez Saal),持續以建築推動跨文化音樂交流。 在台灣,由蓋瑞設計的中國醫藥大學美術館(China Medical University Museum o

陳潔堯

2025年12月15日讀畢需時 3 分鐘

bottom of page